Vol.3 「木」は、なぜそんなに強いのか?

先のブログVol.2で、「木」は樹齢に関わらず、その「木」本来の寿命と同じ年数に耐えられるとお伝えしたが、では、なぜそんなに「木」は強いのだろうか?

「木」は余りにも身近な存在であるがゆえに、見ているだけでは他の素材と比較しても強度が高そうには見えない。そう感じる方も多いのではないだろうか?

他にも、硬くて強度の高そうな素材はいくつもあるが、各方面でいろいろな研究が行われ、科学的にも「木」の強さが裏付けされてきているので

家を建てる前には、「木」の事を少し調べていただき、より丈夫で長生きする家を建て、いつまでも温もりのある住まいを実現して欲しいと願っている。

さぁそれでは、まず「木」の強さの秘密について触れていこう

「木」の主要成分は、食物繊維?

「木」の主成分は、「セルロース」、「ヘミセルロース」、「リグニン」これら3つの成分が木材の90%以上を占めている。

セルロースってなに? ヘミセルロース? リグニン? と初めて聞いた方も多いのではないだろうか?

美容に関心の高い女性の方は「セルロース」を聞いた事があると言う方もいるだろう。私たちの身近な物で言うと食物繊維の一種であり、特に水に溶けない不溶性の食物繊維に分類されているのがセルロースだ。

しかも、日本人が食べている食物繊維の多くは「セルロース」だとも言われている。

食品で言うと、大豆やゴボウ、穀類に多く含まれており、セルロースは日常的に私たちの身体に取り込まれている成分なのだ。

植物は動物と違って細胞壁を持っている。特に樹木の細胞壁は強固で、地球の重力に逆らって何メートルも何十メートルも背を伸ばすことができるのは、この強固な細胞壁があるからこそだ!

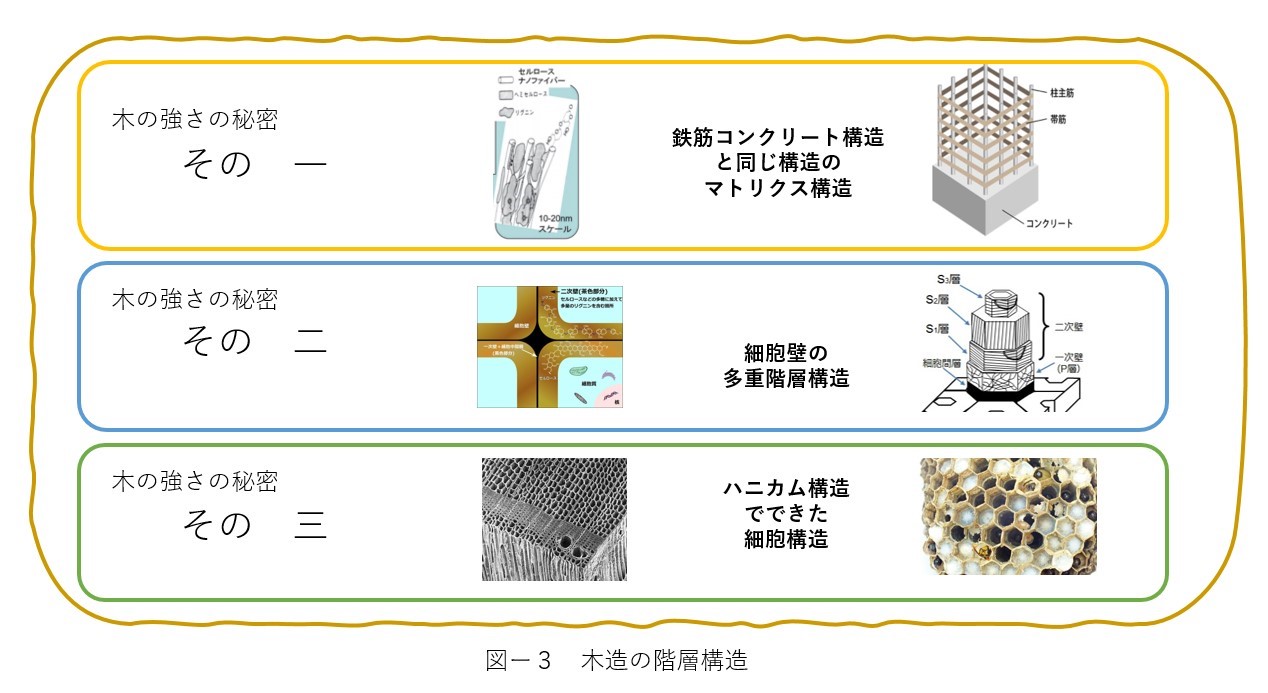

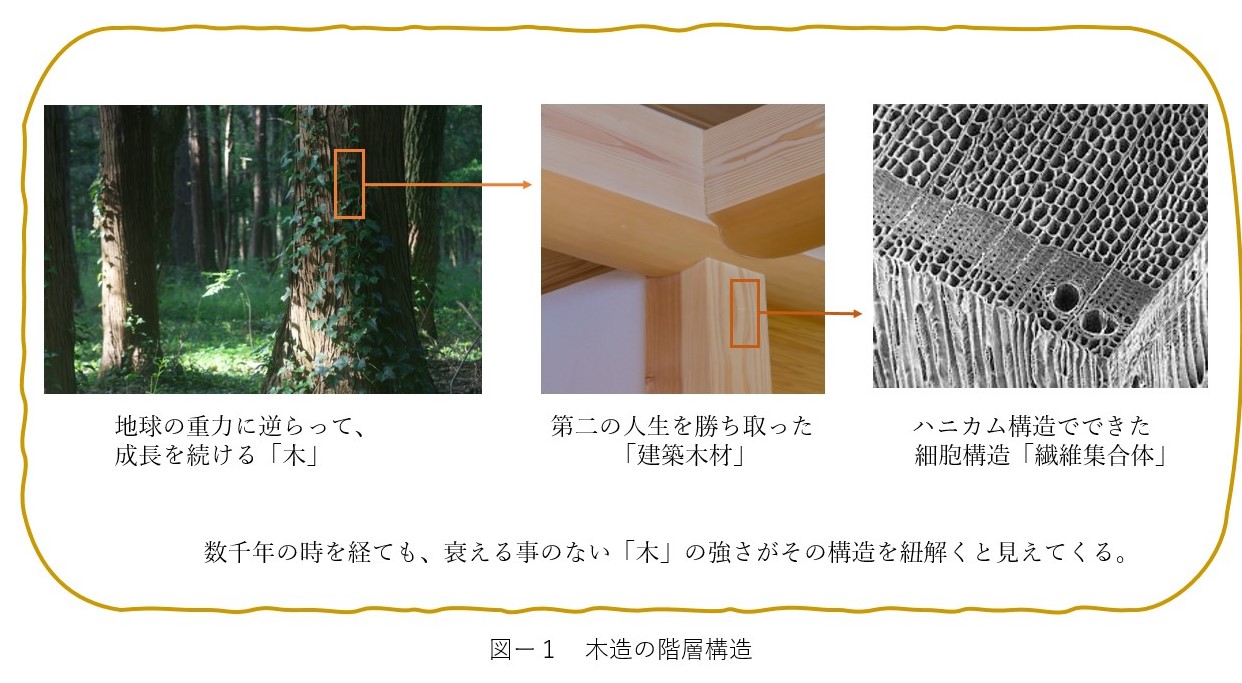

(図-1)

植物の細胞壁の構造はどうなっているの?

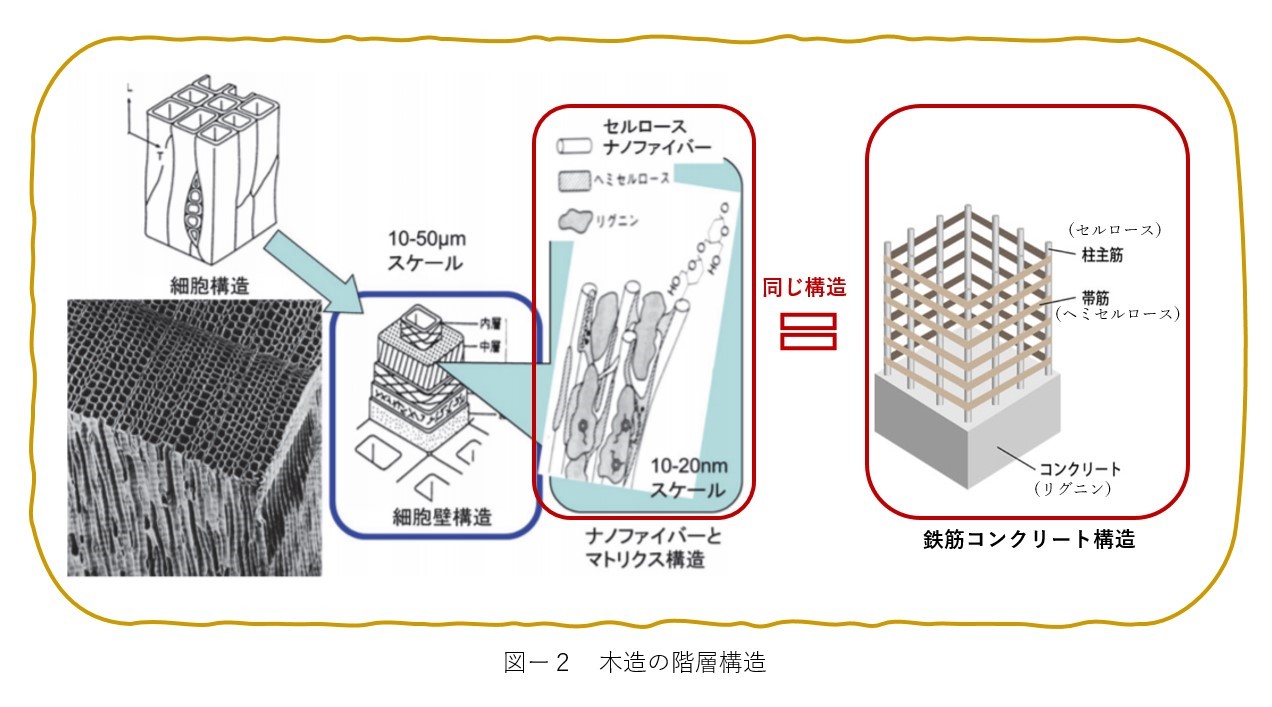

植物細胞壁のこの構造は、鉄筋コンクリートに例えられる事が多く鉄筋と同じ役割を果たしているのが、セルロースからなる食物繊維だ!この食物繊維は、引っ張られる力に対して強いため、そう簡単には傾かない。

一方、重力の圧縮に耐えるコンクリートと同様の働きをするのがリグニンなのだが、リグニンは植物繊維や細胞壁どうしの隙間を埋めて、食物繊維や細胞壁をつなぐ接着剤の役割を担っている。

それが「ナノ」レベルでの話である事と、その密度から世の中の接着剤の何倍も強力であろう事が創造できる。

また、鉄筋コンクリートには、鉄筋同士をつなぐ「帯金」と呼ばれる針金が使われているが、その役割を果たしているのがヘミセルロースだ。このように、人工建造物を支える鉄筋コンクリートとまったく同じ構造で、細胞壁は樹木を支えている。(図-2)

ハニカム構造とは?

「ハニカム構造」とは英語で「Honeycomb:ハチの巣」正六角形または正六角柱を隙間なく並べた構造のことで、見た目が「ハチの巣」みたいに見える事から、「ハニカム構造」と言われるようになった。

ハニカム構造の何がすごいのかというと、隙間なく並べられた正六角形または正六角柱は、ある一方向から力が加わった際に、その衝撃を5つの方向へ分散する事ができる為、それぞれの面が受ける衝撃を小さくすることができる。

皆さんの身近なところにも、このハニカム構造が活用されているのはお気づきだろうか?そう、段ボールや襖(ふすま)、ゲルクッション、サッカーゴールのネットなどだ。

ハニカム構造は、衝撃吸収に優れているだけでなく、軽量、高強度、高剛性、表面積が広い、整流作用や断熱性能があるなど、優れた性質をもっているので

航空機、宇宙機、通信電波、電車関連、自動車、輸送機器、建築物、家具、家電、スポーツ用品、音響機器など多岐にわたり活用されている。

このハニカム構造が、「木」の細胞として成立しているのだから、「鉄」や「コンクリート」より強度が高いという話もうなずける。

下記の図-3は、「木」の強さの秘密をまとめたものだ。